アクセス

奈良へは京都や大阪から1時間かからずにアクセスできます。

近鉄奈良駅

近鉄奈良駅から興福寺までは徒歩3分程。ですので京都・大阪などの遠方から電車を使用する場合は近鉄を使うのがオススメです。

JR・奈良駅

JR・奈良駅から10分に1本程度周回バスが運航しています。

徒歩の場合は三条通りを東に真っ直ぐ歩けば約15分で猿渡池・興福寺に到着します。

車・駐車場

観光シーズンになると駐車場は満車になっている場合も多くあります。民間の駐車場の場合は1回1000円~などが多いので、車で奈良公園内を移動というのはあまり経済的ではありません。

奈良公園の基本

奈良公園は大きく分けて興福寺、東大寺、春日大社の3つのエリアにわかれており、奈良県庁や国立博物館などの施設もあります。

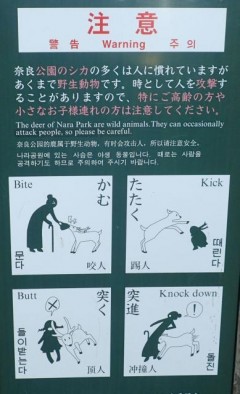

鹿

ご存じのように公園内には鹿が歩き回っています。

奈良公園の鹿は神様の使いとして古くから大切に保護されています。

基本的には大人しいですが、鹿せんべいをもらえないと、時には突いてきたりもします。

鹿せんべい

鹿せんべいは1束150円で各所で売っています。

興福寺エリア

バスの場合はバス停・県庁前(興福寺) が奈良公園の入口にあたります。さらに先には東大寺や春日大社などに近いバス停もあります。

興福寺

興福寺

興福寺(こうふくじ)は710年に藤原不比等が建立した寺院。不比等が没した後にも藤原家のみでなく天皇や皇后によって堂塔が建てられ整備が進められ、南都七大寺の一つに数えられています。

南円堂

南円堂

813年に藤原冬嗣(ふゆつぐ)が父・内麻呂(うちまろ)の冥福を願い建てられたお堂。西国三十三所の札所にもなっています。

北円堂(国宝)

北円堂(国宝)

国宝にも指定されている八角円堂。藤原不比等が亡くなった翌年の721年に建築され、現在のお堂は鎌倉時代の1210年頃に再建されたもの。堂内には本尊弥勒如来像、無著世親菩薩像、四天王像などの多くの国宝の仏像が安置されています。

猿沢池

猿沢池

興福寺の階段下にある池。五重塔と柳が水面に映る風景は奈良八景のひとつ。ベンチもあるのでゆっくり過ごす事もできます。

奈良県庁屋上広場

奈良県庁屋上広場

奈良県庁舎の屋上は無料開放されており、興福寺五重搭や東大寺大仏殿、若草山などを望む事ができます。

奈良県庁舎の屋上は無料開放されています。

東大寺

南大門

南大門

高さ約25mの山門。現在の門は1199年に建てられたもの。

両脇の巨大な金剛力士像も要チェック!

東大寺ミュージアム

東大寺ミュージアム

南大門の近くにある、2011年に開館した博物館。東大寺ゆかりの仏像彫刻が数多く展示されています。

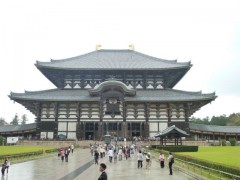

大仏殿

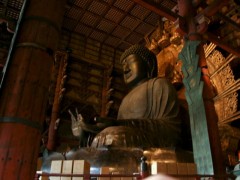

奈良の大仏

奈良の大仏

奈良の大仏は聖武天皇の発願により752年に造られ、幾度か焼失しその都度再興されてきました。

有名な奈良の大仏を見るとそのまま帰ってしまう人が多いですが、少し足を延ばせば、日本三大名鐘にも数えられる鐘や、清水寺の舞台に似た二月堂など、隠された名所があります。

鐘楼

鐘楼

日本三大名鐘にも数えられている鐘。他には浄土宗の総本山・知恩院(京都)の鐘、徳川家滅亡のきっかけとして有名な方広寺(京都)の鐘があります。

二月堂(国宝)

二月堂(国宝)

奈良時代(8世紀)創建された仏堂。現存する建物は1669年の再建。京都の清水寺に似た建物で、無料で見学ができます。また、このあたりは東大寺が造られる以前からも寺院があった場所で、上院とも言われています。

三月堂(法華堂)

三月堂(法華堂)

不空羂索観音を本尊とする仏堂。東大寺に現存する数少ない奈良時代建築の1つ。堂内に安置されている仏像のうち約10体が奈良時代の作。

*一部の仏像は東大寺ミュージアムに移動しています。

二月堂裏参道

二月堂裏参道

二月堂の正面には土塀の続く素敵な道があり、大仏殿まで続いています。

正倉院

正倉院

教科書でもおなじみの正倉院。中の見学はできませんが、外だけは見学ができます(平日のみ)。

春日大社

石燈篭

石燈篭

春日大社の名物の石燈篭。参道の約1kmにはたくさんの石燈篭が置かれています。

伏鹿手水所

伏鹿手水所

手と口を清める手水舎です。大きな伏せた鹿の像が目印です。

萬葉植物園

萬葉植物園

春日大社の神苑・萬葉植物園。5月の初めには藤の花が咲き誇ります。

春日大社

春日大社

全国の春日神社の総本社。平城京遷都の710年に藤原不比等が藤原氏の氏神・鹿島神を祀ったのが始まり。

北円堂(国宝)

北円堂(国宝)

二月堂(国宝)

二月堂(国宝)

太宰府の見所【エリア別】

太宰府の見所【エリア別】

【岩手県】世界遺産・平泉遺跡の見所

【岩手県】世界遺産・平泉遺跡の見所

真田信繁(幸村)ゆかりの地

真田信繁(幸村)ゆかりの地

徳川家康の居城めぐり

徳川家康の居城めぐり

京都の代表的なお祭り

京都の代表的なお祭り

【京都】祇園ってどこ?祇園ってなに?

【京都】祇園ってどこ?祇園ってなに?

名古屋のオススメ観光スポット【エリア別】

名古屋のオススメ観光スポット【エリア別】

【横浜】素敵な洋館レストラン・カフェ♪

【横浜】素敵な洋館レストラン・カフェ♪

米国CNNが選んだ「日本の最も美しい場所」31選

米国CNNが選んだ「日本の最も美しい場所」31選

日本三大弁才天

日本三大弁才天

【宮島】弥山の七不思議

【宮島】弥山の七不思議

【愛知】犬山城下町の国宝めぐり!

【愛知】犬山城下町の国宝めぐり!

「キハ」「モハ」の意味は

「キハ」「モハ」の意味は

【福岡】博多の定番のお祭り5選

【福岡】博多の定番のお祭り5選

【伊勢】おはらい町・おかげ横丁で伊勢グルメ

【伊勢】おはらい町・おかげ横丁で伊勢グルメ

鎌倉の紅葉の見所

鎌倉の紅葉の見所

【京都】電車だけではんなりと巡る祇園・東山

【京都】電車だけではんなりと巡る祇園・東山

浅草の人気の食べ歩きスポット!

浅草の人気の食べ歩きスポット!

【下関】高杉晋作ゆかり!城下町・長府

【下関】高杉晋作ゆかり!城下町・長府

【京都三大祭】京都・祇園祭

【京都三大祭】京都・祇園祭